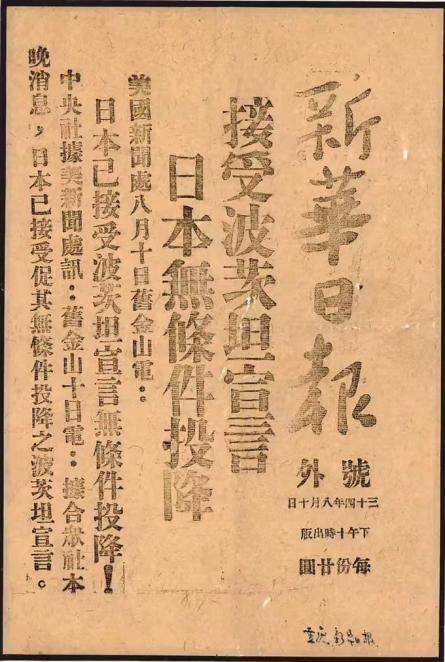

1945年8月10号出版的《新华日报》,以号外的形式,用超大字标题,刊发“接受波茨坦宣言 日本无条件投降”,向全国人民宣告这一重大消息。它见证了中华民族赢得抗击外敌入侵的伟大胜利,也见证了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的开启。如今,这张跨越80年之久的珍贵报纸,正在江苏南京的《新华日报》报史馆展出。

1945年8月10日《新华日报》关于“日本投降”的号外

1945年8月15号,日本宣布接受《波茨坦公告》,无条件投降。《新华日报》的这份号外,在8月10号晚上就已经出版,为何提早了五天?重庆市档案学会理事长唐润明 解释说,日本8月10号正式向中、美、英、苏四国转达无条件投降的请求,当晚,消息从重庆传向了全国、传向了世界:“美军这个司令部是设在重庆的。美军士兵8月10号晚上都收听了日本准备通过瑞典、瑞士接受波茨坦公告,向同盟国投降的消息,这个消息得到了美国大使馆新闻处的证实”。

十四年的屈辱与血泪,在这一刻终于找到了宣泄的出口。103岁的抗战老兵张远回忆:“1945年,我记得那个时候,我们听到电台的消息,高兴的不得了,日本人打败了,我们可以回家了”。

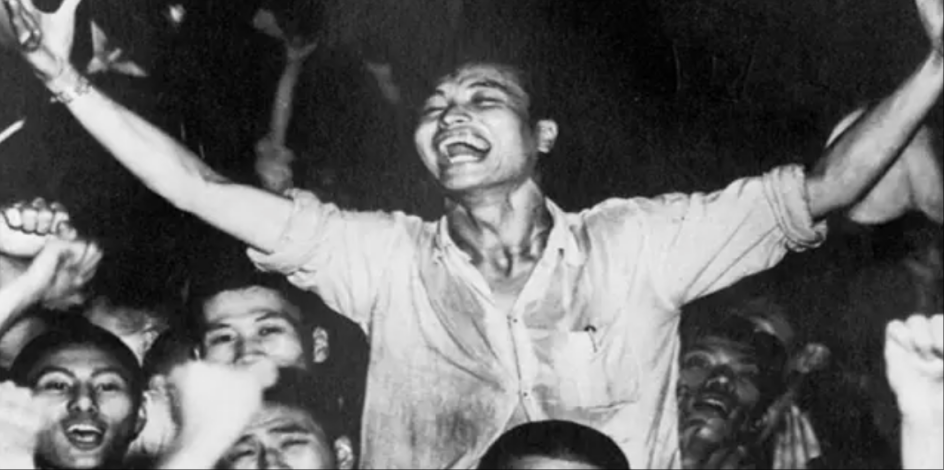

1945年8月10号晚,最先获知日本投降消息的重庆已全城欣喜若狂

《新华日报》报史馆馆长沈东介绍说,从收到消息到出版,当时的这份号外几乎是无缝衔接。

《新华日报》报史馆馆长沈东:1945年8月10号,《新华日报》发了一份号外,这份号外在街头巷尾传递了很多新的内容。这上面明确地写着大标题是“日本接受波茨坦宣言”。这个号外的这个大小也是比A4纸稍微大一些,我们第一时间用铅印的方式把它编排完。

步履不停的报童们穿梭在街巷,整个山城因为这条消息而沸腾,成千上万的市民如潮水般涌向街头、广场,欢呼声、狂吼声、歌唱声响成一片,不管互相认不认识,大家都在握手、拥抱。

重庆市民王大力:当时街上,遍街都是那些卖报的,一边跑一边喊:“号外!号外!日本投降喽!”老百姓听到以后,都从商铺里面,家里面跑出来,争先恐后地抢买号外。

获知抗战胜利的重庆市民通宵达旦地在街上庆祝

当时媒体报道说,“糖果店的食品供不应求,忙坏了伙计,笑坏了老板。凡是曾贩卖过鞭炮的店子,都因为炮竹售完,深恐无货供应,纷纷闭门大吉。结果,还是有几家专卖鞭炮的店号大门,被狂欢的人打得粉碎,老板认为是喜气盈门,宪警则在旁鼓掌狂笑。”

重庆市档案学会理事长唐润明:市民上街了以后,大家知道有这个消息了。口口相传的各种途径,信息越传越远。从这个市区的大街小巷,然后逐渐传到去郊区,然后传递到比如说当时的沙坪坝、歌乐山等等这些地方的,一下子引爆了大家压抑已久这种的心态和精神。

《新华日报》报史馆馆长沈东说,在当时,每份报纸的标价(可能是)一个大元,但这份宣布日本投降的号外却定价“廿圆”,也就是一份二十个大元。他解释说,定价只是用来证明它的价值,而不是给读者带来负担。

《新华日报》报史馆馆长沈东:当时的一份报纸一个大元跟这个“二十圆”,悬殊还是比较大。我们是在街头直接发放给大家来传递这个振奋人心的消息,由我们的民主人士、进步人士来购买,收下来的银元可以再更大地支持我们的抗战。

1945年7月26号,中美英三国联合发表《波茨坦公告》,明确要求日本立即无条件投降,限定其主权范围,为日本军国主义敲响丧钟,也为战后国际秩序奠定基石。9月2号,日军大本营在签字投降日公布了《关于陆海军投降的通令》,划分了六大受降区,规定所有日本陆上、海上、航空及辅助部队应依划定区域投降缴械。

1945年8月15号出版的《大公报》

就在8月10号,日本政府向同盟国发出乞降照会当天,日军大本营仍命令各地日军坚持负隅顽抗。为歼灭拒降的日军,中共中央指示各中央局、中央分局和各区党委,“应立即部署动员一切力量,向敌、伪进行广泛的进攻。”

国防大学教授刘波:同一天24时,朱德总司令向各解放区的所有武装部队发布了第一号命令,并且在随后的十一号的八点钟、九点钟、十点半、11点钟、12点钟和下午的六点钟,朱德总司令连续发布了第二号、第三号、第四号、第五号、第六号和第七号命令,命令晋察冀、晋绥和山东军区以及在华北的朝鲜义勇队各派一部兵力向察哈尔、热河、辽宁、吉林等地进发,配合苏联红军作战,消灭拒不投降的日伪军,迫使日伪军无条件投降。对收复的城镇实行军事戒严,维护秩序,保护居民。

7道军令推动全面抗战进一步走向伟大胜利,《新华日报》的16期号外则烘托着这份越来越旺的胜利豪情。

《新华日报》报史馆馆长沈东:我们重庆版的《新华日报》号外是出了两期,叫一头一尾。除了第一期号外,首先抢占了这个时间去发布了这个信息。那中间我们太行版的《新华日报》接力跟上一系列出了14期号外。最后收尾的时候,(是)8月15号我们《新华日报》重庆版的抗战胜利、接受日本投降的胜利号外,这样一头一尾总共出了16期号外。

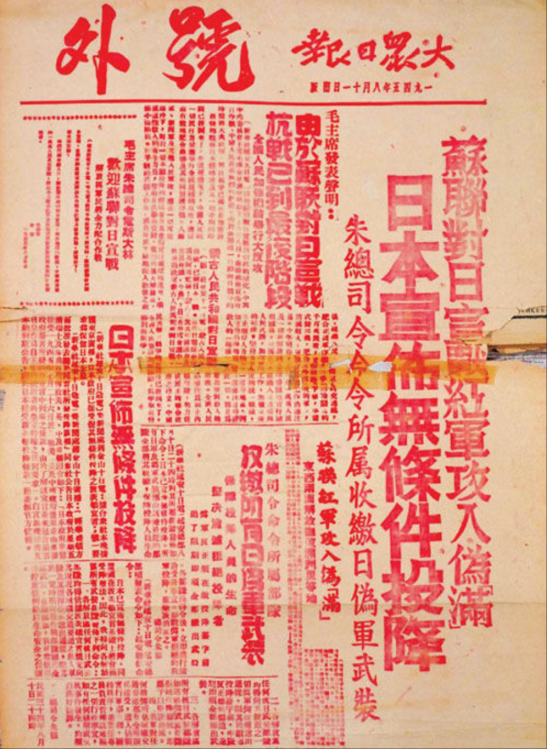

1945年8月11号,《大众日报》使用套红号外刊发“日本宣布无条件投降”

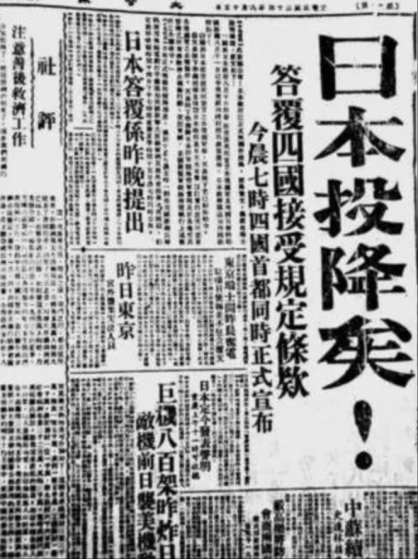

不仅是《新华日报》,当时众多媒体竞相报道日本投降的相关消息。1945年8月11号,《大众日报》使用套红号外刊发“日本宣布无条件投降”;12号,《新民报》以醒目的大标题“战事结束 天下太平”;14号,《中央日报》号外刊发“最后胜利今日届临 日本投降覆文发出 接受无条件投降之条款 天皇听从盟国统帅命令”;15号,《大公报》头版用五个前所未有的超大号铅字“日本投降矣!”,次日刊登的社论《日本投降了》中写道:“中华民族不是没有光荣的历史,中华民族更不是一个卑屈的民族。”1945年9月3号出版的《解放日报》报道:“抗日战争胜利结束,日寇签字投降。”

南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌 历经多年找寻,收藏了当时的《新华日报》和《大公报》:“香港《大公报》日本投降消息就用了五个字,把中华民族胜利那一刻的喜悦的心情就全部表达出来了,一字万言!因为日本人他们在讲的时候,他都说是终战,他没有说是无条件投降,他只是说我愿意接受波斯坦公告。当时的人的信息传播不像今天,当事人并不知道波茨坦公告是个什么东西。《新华日报》虽然在文字表述上没有大公报那么简练,但《新华日报》也是一语道破天机,告诉大家你日本就是无条件投降。这表明我们共产党人在那场战争中,表现出坚决的决心和鲜明的正义的立场”。

《大公报》记者朱启平作为随军记者,在当年11月2日发表的长篇通讯《落日》中,也详细记录了日本签字投降的一幕:“一九四五年九月二日上午九时十分,我在日本东京湾内美国超级战舰‘密苏里’号上,离日本签降代表约两三丈的地方,目睹他们代表日本签字,向联合国投降。我听见邻近甲板上一个不到二十岁满脸孩子气的水手,郑重其事地对他的同伴说:‘今天这一幕,我将来可以讲给孙子孙女听。’这水兵的话是对的,我们将来也要讲给子孙听,代代相传。”

十四年里,中国人民浴血奋战,付出了巨大的牺牲,终于迎来了最后的胜利。这是民族苦难的结束,也是国家新生的开始。经历了战争的人们,更加懂得和平的宝贵。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,始终是我们不变的坚守。国防大学教授刘波说:“牢记历史不是为了牢记仇恨,而是为了防止历史的悲剧重演。中华民族一贯崇尚的是以和为贵,追求的是天下大同。我们始终是坚持和平发展的理念、和平发展的道路,也不断地为世界和平在贡献自己的力量”。